ヴァイオリンで覆す――音程という視点が生むヴァイオリン名曲の逆転評価

(モバイルでは端末を横長にしてご覧ください)

(iPhoneなどで端末を横長にして画面の左側にブックマークなどの表示が出る場合は

画面最上部のアドレスバーの左側の青くなっているブック(本)のマークのアイコンをクリックすると消えます)

イワモト ヴァイオリン教室のブログへようこそ。

イワモト ヴァイオリン教室では

「正しい音程」 (正確な音程)

「本格的な音色」(美しい音)でヴァイオリンを弾くための

基礎的な演奏技術を大切に指導し

一音いちおん丁寧に

各人の進捗に合わせた課題をレッスンしています。

ヴァイオリンの名曲かつ難曲として有名なものに、以下の4つの作品があります。

エルンスト/6つの多声的練習曲 (以下、エルンスト)

パガニーニ/24のカプリース (以下、パガニーニ)

バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティータ(以下、バッハ)

その難易度は、一般に高い方から

エルンスト>>>イザイ>>パガニーニ>>バッハ

しかし、ある観点に立つと、その順位が逆転するのです。

そんな風に感じているなら、この記事が問題解決の大きなヒントになるでしょう。

新たな観点から見るヴァイオリン名曲の難易度

ヴァイオリンに必須のものといえば、何をおいても「正しい音程」です。

ヴァイオリンには、歴史的に確立されたヴァイオリンの音程の取り方があり、

「正しい音程」は響きで確定できます。

ヴァイオリン本来の音程の取り方という観点からこの4つの作品を分析してみると、

バッハ>>>パガニーニ>>イザイ>>エルンスト

以下では、この観点から、それぞれの難曲を難易度の高い順に解説していきます。

バッハ ― 永遠に悩み続ける究極の難曲

バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティータは、その精緻な対位法に

よって、演奏中に【開放弦】【旋律】【重音】という三つの異なる音程要素が同時に

絡み合います。

そこでは

【開放弦】は固定された音程を提供し

【旋律】は表現豊かな動きを生み出し

ヴァイオリンの音程は、開放弦との共鳴、旋律、重音のそれぞれで取り方が異なる

うえ、一つの音における正しい音程は複数あるため、その中からどれを選ぶのかと

いう選択も必要になります。三種それぞれの音についての音程の選択と、三種間の

音程要素のバランスを瞬時に判断しながら演奏しなければならないため、演奏には

非常に高度な音程操作が要求されます。

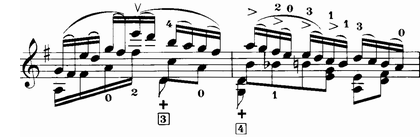

パガニーニ ― 華やかさと疾走感の中で迷わず進める名曲

パガニーニ/24のカプリースは、メロディーラインが際立つため、音程の選択が

一層明確かつ統一しやすくなっています。

たとえば、前節のようなバッハの複雑な対位法による高度な音程調整とは対照的に、

パガニーニでは、華やかな旋律と疾走感の中で、瞬時の音程判断が求められます。

もちろん、フィンガードオクターブのトリルや急速なポジション移動、大きな音程

跳躍など、高度な演奏技術は必要ですが、音程の選択において「どの音程を取るか」

という迷いはあまり生じません。

イザイ/無伴奏ヴァイオリン・ソナタは、完全8度、完全5度、完全4度といった、

最も確定的かつ普遍的な音程に基づく音形を中心に構成されています。そのような

音形では、音程の取り方は演奏者個々の解釈や趣向に左右されにくく、また、選択に

迷うような音形も少ないため、ヴァイオリンの安定した基盤形成のための訓練教材

として最適といえます。

ドイツの正統派ヴァイオリニストであるフランク・ペーター・ツィンマーマンは、

エルンスト ― 確定的音形がもたらす清明で厳格な響きを放つ曲

エルンスト/6つの多声的練習曲には、

世界一難しい曲として知られる『「夏の名残のばら」による変奏曲』や、

さらに演奏が至難とされている『「魔王」による大奇想曲』まで含まれています。

しかし、ヴァイオリンの音程の取り方においては、「この音程しかあり得ない」と

いう、確定された音程を中心に構成されています。各音形において音程の選択に

ほとんど悩む余地はなく、重音や旋律においても、音程が極めて確実に定まります。

このような理由から、サイトのERNST 6 Mehrstimmige Etudenのページにも

あるように、私は厳格かつ厳密な音程指導を行う者として、常に精緻な音程の取り方

を維持するため、この練習曲集を毎日の練習課題に取り入れています。

難曲を弾くための必須条件

音程の取り方の観点で最高難度に位置するバッハでは、精緻な対位法による

音程の三つ巴現象ともいうべき非常に高度な音程操作が求められ、そのためには

ヴァイオリン本来の音程の取り方がわかっていることが必須条件となります。

バッハの演奏に満足いかない、思うように弾けないと感じる理由は、ヴァイオリン

本来の音程の取り方や、それに基づく音程操作を学ぶ余地があるのかもしれません。

このような音程の取り方を含め、多くの学習者が知らずにいる

ヴァイオリン上達の根本的な要素については『なぜ99%のヴァイオリン学習者が

上達しないのか?』で詳しく解説しています。

イザイからパガニーニ、そしてバッハへ

当教室では、一般の方に加えて、音大生 演奏者 指導者の方へのレッスンも行って

いますが、レベルによる指導法の例外はなく、共通してヴァイオリンの音程の取り方

からしっかりと基盤を固めていきます。そのための基礎教材として、当教室では

イザイ/無伴奏ヴァイオリン・ソナタをレッスンに取り入れています。イザイで

ヴァイオリン本来の音程の取り方を学ぶと、その応用としてパガニーニも弾ける

ようになり、その上でバッハに挑むことで、非常に高度な音程操作の場面も混乱

することなく、かつ正しい音程の美しい音色で演奏できるようになるのです。

難曲といわれる曲であっても、ヴァイオリン本来の音程の取り方という新たな観点

から取り組むことで、確固たる基礎により、難曲を難曲と感じることなく、結果的に

ご希望の曜日・時間帯の空き状況は↓でも確認できます

東京都狛江市にある美しい音色・正しい音程・伝統の奏法重視の

「イワモト ヴァイオリン教室」

住所(狛江教室):〒201-0003 東京都狛江市和泉本町2-31-4メイプルビル301

営業時間 :10:30~23:30(日・月・水・木・土)

各色のマークをクリックすると、関連リンクが表示されます。

『ヴァイオリンの運弓(ボーイング ボウイング)の練習』

『ヴァイオリンのポジション移動の練習』

『ヴァイオリンのビブラート(ヴィブラート)の練習』

『ヴァイオリンの正しい調弦方法(バイオリンの正しいチューニング)』

『ヴァイオリンの音程の取り方』

『ヴァイオリンの音程 その1』

『ヴァイオリンの音程 その2』

『ヴァイオリンの音階(スケール)の練習』

『上級演奏技術』

『メンデルスゾーン協奏曲の表現技法』

『チャイコフスキー協奏曲の音程技法』

『運弓の様式と所作』

『ヴァイオリンで覆す――音程という視点が生むヴァイオリン名曲の逆転評価』

『Q&A』

『楽器のメンテナンス』

『ヴァイオリンの弓の毛(弓毛)の毛替え』

『ヴァイオリンの弦の寿命』

『ヴァイオリンの緒留め糸(テールナイロン)の長さ調整』

――劇的改善する正しい順序』

『確実にヴァイオリンが上達する方法――練習は彫刻・演奏は油絵で』

『カラヤン録音参加経験者が教える

『本当に評価されるヴァイオリン演奏』3つの要素』

『ヴァイオリンの音色が劇的に美しく変化する!プロも知らない?美音の秘訣』

『上級奏者必見!ヴァイオリンの運弓――様式と所作で表現力を高める』

『ヴァイオリンを調える――音色と音程矯正し一気に上達する練習法

「Son Filé」(ソン・フィレ)』

『ヴァイオリンを鳴らす――響きが変わる3つの上達のコツ』

『ヴァイオリンの歩き方――音色×音程×響き』

『ヴァイオリンを流れる:二つの鍛錬法』

『ヴァイオリンを感じる――アラビア感と名台詞』

『ヴァイオリンを鍛える――スケールシステムの効果的練習法』

『ヴァイオリンを響かせる――ビブラートの種類、練習方法、その神髄』

『【ヴァイオリンのビブラート】

かけ方・練習法を変えるだけで演奏技術まで劇的上達!』

――白菜にケチャップでは学べない理由 』

『ヴァイオリンのポジション移動における〈鉄則〉と[原則]』

『実事求是――ヴァイオリン演奏が劇的に上達する普遍的〈音程判別法〉』

『金科玉条――カイザーにみるヴァイオリン上達の不変的な〈鉄則練習法〉』

『ヴァイオリンの上達を凡事徹底で究める――先人の遺産〈定型練習法〉』

『【東京・狛江のヴァイオリン教室】

音程矯正の専門家が教えるエチュード練習のコツ』

『【究極のヴァイオリンメソッド】

3カ月で劇的上達!コンクール必勝の極意』

『ヴァイオリンに飛び込まない

――上達に見落とされがちな3つの準備と必読書』

『ヴァイオリンを重ねる――真の上達のために』

『ヴァイオリンを見直す――先生のための「演奏」と「指導」の上達』

『ヴァイオリン教師の休日――"響き"の探求と知識の共有』

『ヴァイオリンの楽祭的状況――集い、高め合い、広がる』

『さらなる高みへ!ヴァイオリン上級者が今、見直すべき2つの要素とは』

『「きんつば」も知らずにシューベルトを弾く!?

――ヴァイオリンの先生も知らない、ヴァイオリンの本来の弾き方』

『メロンパンを美味しくするには――ヴァイオリンの真の上達』

『ヴァイオリンを何年も練習しているのに、

どこか満たされない方へ――人生は一度きり』

『99%が知らないヴァイオリン上達の秘訣と

『革命的ヴァイオリン入門教本』の真実』

『なぜ99%のヴァイオリン学習者が上達しないのか?

――カラヤン録音参加経験者が明かす「上達の真実」』

『メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲ホ短調冒頭で外せない

「音」を「音楽」として奏でるコツ』

『すべてのヴァイオリニストへ捧ぐ

――本物の奏法が導く究極の美音と劇的上達』

『ヴァイオリン上達への最短コース

――たった一つの学びで劇的にうまくなる!』

『今そこにあるヴァイオリン上達への気づき』

『ヴァイオリンで覆す――音程という視点が生むヴァイオリン名曲の逆転評価』

『ヴァイオリンは正しく弾けない?

――その解決策が異次元の上達をもたらす!』

『たった1つの習慣で、ヴァイオリンテクニックを極める』

『ヴァイオリンの上達を最短で叶える秘伝のレッスン!』

『ヴァイオリンの音色が劇的に変わる!たった一つの秘密とは?』

『チューナーに頼らない音の追求――耳で磨くヴァイオリンの真の響き』

(下掲のボックスでブログ(サイト)内の検索ができます)

このブログの文章・画像・その他のコンテンツを含む一切の転載をお断りいたします

カテゴリ: 究極のヴァイオリン奏法